Pour être galvaudé le concept de panafricanisme l’est. Chacun en pense ce qu’il veut et se l’approprie plus ou moins maladroitement. Si la notion éclôt et s’épanouit au lendemain des indépendances, ses prémices sont présentes dans les discours et les mouvements porteurs des indépendances. Ils s’abreuvent à deux sources d’inspiration : les Etats-Unis d’Amérique et la cour du roi d’Abomey où une jarre perforée de trous illustre l’adage « l’union fait la force ». Ils entrevoient les avantages futurs d’une mutualisation de leurs ressources matérielles et intellectuelles pour atteindre rapidement des résultats probants en matière de développement socioéconomique.

C’est sans doute dans cette perspective que les fondateurs du RDA (Rassemblement Démocratique Africain) pensent et créent leur mouvement à la fin des années 40. Ce mouvement a essaimé dans les colonies françaises de l’AOF et de l’AEF. Il était implanté dans chaque territoire et représenté par une section. Qui ne connait le PDG-RDA en Guinée ! Les dirigeants du RDA, Felix Houphouët Boigny, Sékou Touré, Modibo Keita, Felix Tchicaya…. font donc partie des précurseurs du panafricanisme, tout comme Kwamé N’Kuruma, Julius N’Gnéréré. Au lendemain des indépendances, le besoin d’unité s’exprime encore avec plus de force. Mais le monde est divisé en deux blocs : le bloc occidental capitaliste (Etats-Unis et Europe de l’ouest) et le bloc socialo communiste (Union soviétique et les pays Socialistes d’Europe de l’est). Les nouveaux Etats Africains ne sont pas insensible à cette bipolarisation du monde. En dépit de leur volonté de demeurer neutres, ils ne peuvent résister aux appels du pied des deux blocs. Et voilà qu’émergent sur le continent africain deux groupes, celui de Casablanca et celui de Monrovia. Le premier qualifié de bloc des progressistes est proche de l’Union Soviétique et ses satellites. Il est animé par des faucons, forts en thèmes. Le second qui flirte avec l’autre bloc est animé par des hommes d’Etat modérés et plus pragmatiques. Les points de désaccord n’étant pas rédhibitoire, les uns et les autres conviennent de mettre au-dessus des intérêts partisans les intérêts communs. Pour concrétiser cette ambition, ils décident de se rapprocher les uns des autres pour créer un instrument d’unification, en l’occurrence l’OUA (l’Organisation de l’Unité Africaine). Après des résultats mitigés au terme de quelques années, l’OUA se mue en l’UA. L’organisation aura permis aux Africains de défendre et d’imposer parfois leurs opinions dans les cénacles internationaux, en dépit d’une kyrielle de guerres de clocher qui restent des points d’achoppements.

Aussi, beaucoup de visions sont-elles restées des vœux pieux. L’intégration commerciale et monétaire étant complexe à atteindre à l’échelle continentale, on a visé des objectifs sous régionaux plus facilement atteignables. Dans ces conditions, on aurait été surpris que le bédouin Kadhafi réalise son ambition de doter l’Afrique entière d’un gouvernement unique. Quelle chimère ! A l’expérience, on se rend compte que l’intégration est plus facile au niveau régional et sous régionale. La CEDEAO, la SADEC, etc. sont des exemples de réussite communautaire. A cet égard, on peut douter de la pertinence du départ de la CEDEAO des Etats de l’AES qui, pourtant, proclament leur foi panafricaniste sur tous les toits. Le panafricanisme ne devrait pas être de vains maux mais une foi. Combien d’Africains ont-ils cette foi ?

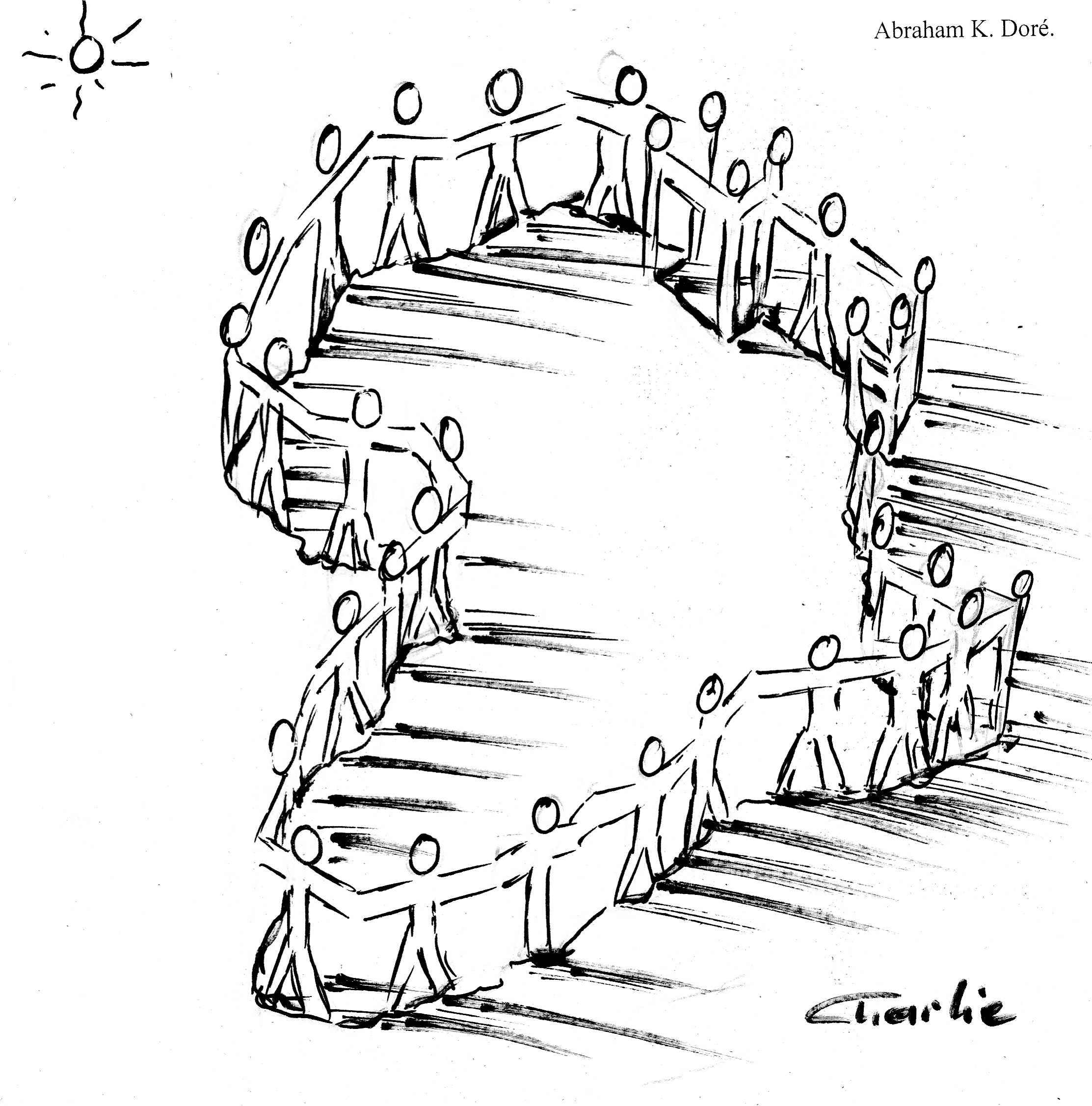

Abraham K. Doré