Les vieilles démocraties d’Europe, d’Amérique et d’Asie ont expérimenté, amélioré et instauré l’organisation des élections par le ministère de l’Intérieur et ses démembrements. Fonctionnant merveilleusement, la pratique a fait recette et même prospéré dans les régimes communistes qui l’ont adaptée à leur convenance.

En Afrique, au terme de l’ère des partis uniques et des partis-Etat, les jeunes Etats s’efforcent de s’approprier, avec plus ou moins de réussite, cette vieille recette démocratique suffisamment éprouvée. Face au doute et à la méfiance des partis d’opposition quant à la sincérité, l’objectivité et l’impartialité des fonctionnaires, le ministère de l’Intérieur perd le privilège d’organiser les élections. Il fait l’objet de défiance de la part de l’opposition rêvant à un organe novateur des élections. C’est à ce moment qu’émerge l’idée de commissions nationales électorales. Lors des élections locales, municipales, législatives et présidentielles, partout sur le continent, la mise en place de tels organes devient un impératif. Quelques Etats, tel le Sénégal, échappent à cette dynamique, continuent de faire confiance à leurs ministères de l’Intérieur. Mais les insuffisances des nouveaux systèmes électoraux ne tardent pas à apparaître et à oblitérer l’ensemble du processus. Par exemple, en Guinée, les résultats de toutes les élections organisées par la CENI, depuis 2010 ont été entachées de graves irrégularités, et violement contestées et rejetées. Plus grave, en 2010, la CENI a commis de graves bourdes : nouveau découpage électoral entre les deux tours, large dépassement du délai constitutionnel de deux semaines entre les deux tours, désignation du Général malien Siaka Toumani Sangaré après la mort du Président de la CENI, Ben Sékou Sylla, mauvaise gestion du matériel électoral.

Depuis cette époque, les élections organisées par la CENI sous la présidence de Bakary Fofana, puis de Kabinè Cissé, ont toujours suscité des cris d’orfraie. Ailleurs, la mauvaise organisation des élections par des CENI a provoqué de graves conflits post-électoraux, entrainé des milliers de morts et blessés, importants dégâts matériels (Côte d’Ivoire-Kenya).

On remarque très souvent que les hommes et les femmes investis par les partis de la lourde responsabilité de les représenter dans les CENI, trahissent leur mandant et se rangent du côté du pouvoir. L’observation empirique montre que l’Organe de gestion des élections est l’une des institutions les plus budgétivores : pléthore d’agents, de siège aux frais de location onéreux.

On infère de ce qui précède que l’organisation des élections par la CENI n’est pas dénuée de tares, de grosses lacunes. On ne doit donc pas a priori vouer aux gémonies l’idée de confier à l’administration, la gestion du processus électoral. Au Sénégal, c’est le Ministère de l’Intérieur qui a toujours organisé les élections, et ce, avec beaucoup plus de réussite que les CENI des pays voisins. La méfiance suscitée par l’Administration n’étonne guère dans la mesure où l’on peut craindre que des fonctionnaires véreux et corruptibles en position de juge et partie dévoient le processus électoral et menacent la paix sociale et l’unité nationale.

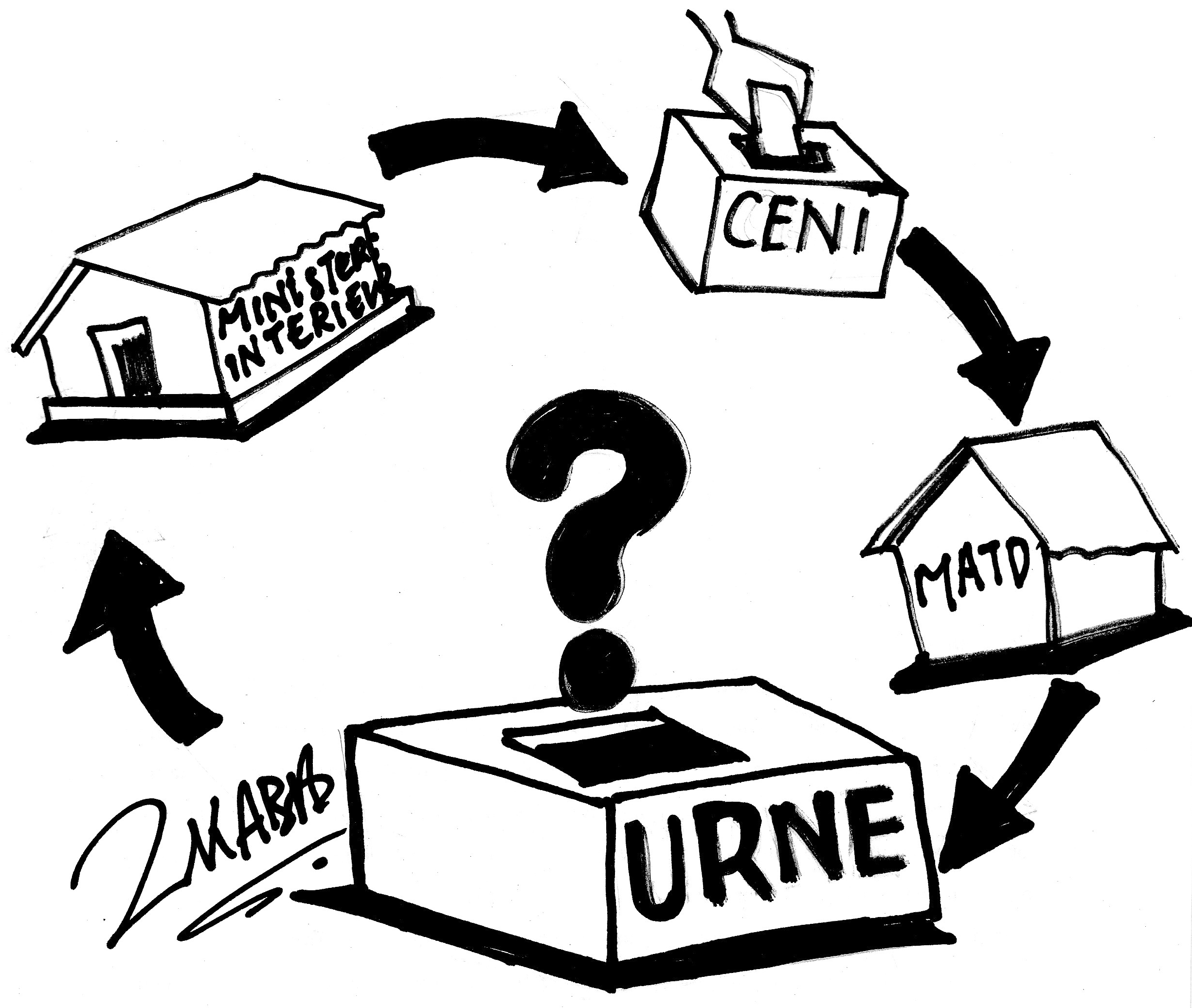

Le choix entre la CENI et le Ministère de l’Intérieur (ou de l’Administration du territoire et de la décentralisation) doit tenir compte de l’analyse du déroulement des élections ces 20 dernières années. Tout dépend de l’honnêteté, la sincérité et la bonne foi des femmes et des hommes chargés de conduire le processus électoral.

Abraham Kayoko Doré