Si les exactions physiques contre les journalistes sont l’aspect le plus visible des atteintes à la liberté de la presse, les pressions économiques, plus insidieuses, sont aussi une entrave majeure. L’indicateur économique du Classement mondial de la liberté de la presse continue de chuter en 2025 et atteint un niveau critique inédit. Conséquence : pour la première fois, la situation de la liberté de la presse devient « difficile » à l’échelle du monde.

À l’heure où la liberté de la presse connaît un recul inquiétant dans de nombreuses régions du monde, un facteur majeur – souvent sous-estimé – fragilise profondément les médias : la pression économique. Concentration de la propriété, pressions des annonceurs ou des financeurs, absence, restriction ou attribution opaque des aides publiques… À l’aune de ces données mesurées par l’indicateur économique du Classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières (RSF), un constat s’impose : les médias sont aujourd’hui pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique.

“Garantir un espace médiatique pluraliste, libre et indépendant nécessite des conditions financières stables et transparentes. Sans indépendance économique, pas de presse libre. Quand les médias d’information sont fragilisés dans leur économie, ils sont aspirés par la course à l’audience, au prix de la qualité, et peuvent devenir la proie des oligarques ou de décideurs publics qui les instrumentalisent. Quand les journalistes sont paupérisés, ils n’ont plus les moyens de résister aux adversaires de la presse que sont les chantres de la désinformation et de la propagande. Il convient de restaurer une économie des médias qui soit favorable au journalisme et qui garantisse la production d’informations fiables, une production nécessairement coûteuse. Des solutions existent, elles doivent être déployées à grande échelle. L’indépendance financière est une condition vitale pour garantir une information libre, fiable et au service de l’intérêt général.”

Anne Bocandé

Directrice éditoriale de RSF

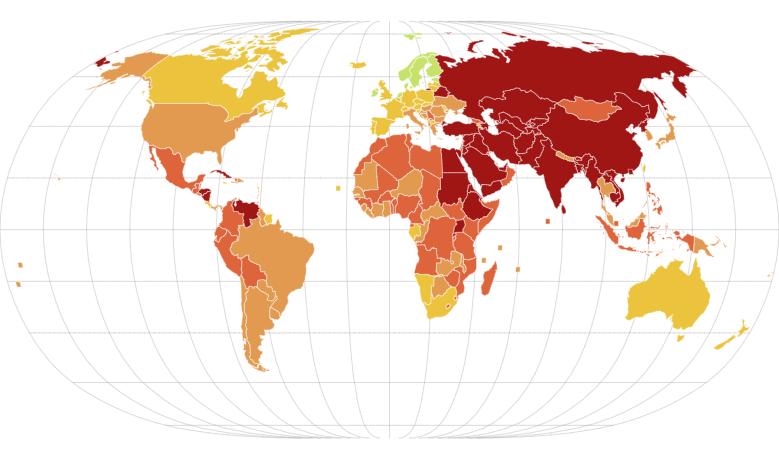

En 2025, les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans la moitié des pays du monde

L’indicateur relatif aux contraintes économiques pesant sur les médias et aux conditions financières du journalisme est, parmi les cinq indicateurs qui composent le Classement mondial de la liberté de la presse, le principal facteur qui tire vers le bas le score global des pays en 2025.

Fermetures massives et régulières de médias

- Dans 160 pays des 180 pays analysés par RSF, les médias ne parviennent pas à atteindre une stabilité financière, d’après les données collectées par RSF.

- Pire : dans près d’un tiers des pays du monde, des médias d’information ferment régulièrement, sous l’effet des difficultés économiques persistantes. C’est le cas aux États-Unis (57e, – 2 places), en Argentine (87e, – 21 places) ou encore en Tunisie (129, – 11).

- En Palestine, (163e) la situation est désastreuse. À Gaza, elle résulte d’un blocus complet imposé depuis plus de 18 mois par l’armée israélienne, qui a détruit des rédactions et tué près de 200 journalistes. En Haïti (112, – 18), l’absence de stabilité politique plonge l’économie des médias aussi dans le chaos.

- Des pays plutôt bien classés, comme l’Afrique du sud (27e) et la Nouvelle-Zélande (16e), ne sont pas exempts de telles difficultés.

Trente-quatre pays se distinguent par des fermetures massives de médias, ayant provoqué, ces dernières années, l’exil des journalistes. C’est tout particulièrement le cas du Nicaragua (172e, – 9 places), mais aussi du Bélarus (166e), de l’Iran (176e), de la Birmanie (169e), du Soudan (156e), de l’Azerbaïdjan (167e) ou encore de l’Afghanistan (175e), où les difficultés économiques s’ajoutent aux pressions politiques.

Les États-Unis, leader de la dépression économique

Aux États-Unis (57e, – 2 places),où l’indicateur économique a perdu plus de 14 points en deux ans, de vastes régions se transforment en désert informationnel. Le journalisme local paie le prix fort de la récession économique : plus de 60 % des journalistes et experts des médias sondés par RSF en Arizona, en Floride, au Nevada et en Pennsylvanie, s’accordent à dire qu’il est “difficile de gagner sa vie en tant que journaliste” et 75 % que “la viabilité économique d’un média moyen est en difficulté”. Aussi, la baisse de 28 places du rang social du pays révèle que l’environnement global des médias est de plus en plus hostile à la presse.

Le second mandat de Donald Trump vient d’ores et déjà amplifier ce constat, avec l’instrumentalisation de motifs économiques fallacieux comme moyen de mettre la presse aux ordres : la cessation des financements de plusieurs rédactions par l’Agence des États-Unis pour les médias mondiaux (USAGM) – dont Voice of America et Radio free Europe/Radio Liberty en est une illustration. Plus de 400 millions de personnes dans le monde sont, du jour au lendemain, privés d’un accès à une information fiable. Dans la même logique, le gel des fonds d’aide internationale, via l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a plongé des centaines de médias dans une instabilité économique critique, contraignant certains d’entre eux à la fermeture, notamment en Ukraine (62e).

Hégémonie des plateformes, concentration des médias

Cette conjecture fragilise encore davantage une économie des médias déjà mise à mal par la domination des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) dans la distribution de l’information.Leurs plateformes, largement non régulées, captent une part croissante des revenus publicitaires qui devraient normalement soutenir le journalisme. Les dépenses totales en publicités sur les plateformes sociales se sont élevées à 247,3 milliards de dollars en 2024, en augmentation de 14 % par rapport à 2023. Non contentes d’affaiblir ainsi le modèle économique des médias d’information, elles participent aussi à la prolifération de contenus manipulés ou trompeurs, amplifiant les phénomènes de désinformation.

Outre cette perte de revenus publicitaires, qui entraîne un bouleversement de l’économie des médias et les contraint, la concentration de la propriété est un autre facteur de la dégradation du score économique dans le Classement de la liberté de la presse. Elle constitue une menace pour le pluralisme du journalisme. Dans 46 pays, la propriété des médias d’information est très concentrée, voire entièrement aux mains de l’État, selon l’analyse des données du Classement.

De la Russie (171e, – 9 places), où les médias sont sous contrôle de l’État ou d’oligarques proches du Kremlin, à la Hongrie (68e), où le gouvernement asphyxie les titres critiques via la distribution inéquitable de la publicité d’État, en passant par des pays où des lois sur les influences étrangères sont utilisées pour réprimer le journalisme indépendant comme en Géorgie (114e, – 11), la liberté d’informer est de plus en plus entravée par des conditions de financement opaques ou arbitraires. C’est aussi le cas en Tunisie (129e, – 11 places), au Pérou (130e) ou encore à Hong Kong (140e), où les subventions publiques sont désormais dirigées vers les médias pro-gouvernementaux.

Dans des pays bien positionnés tels que l’Australie (29e), le Canada (21e), la Tchéquie (10e), et la Finlande (5e), cette concentration reste un point de vigilance. En France (25e, – 4 places), une part significative de la presse nationale est contrôlée par quelques grandes fortunes. Une concentration croissante qui restreint la diversité éditoriale, accroît les risques d’autocensure et pose de sérieuses questions sur l’indépendance réelle des rédactions vis-à-vis des intérêts économiques ou politiques de leurs actionnaires.

De fait, l’ingérence des propriétaires vient aggraver la situation. Dans plus de la moitié des pays du monde évalués par le Classement (soit 92 pays), la majorité des répondants signale une limitation fréquente ou systématique de l’indépendance éditoriale des rédactions par les propriétaires de médias. Au Liban (132e), en Inde (151e), en Arménie (34e), ou encore en Bulgarie (70e, – 11), nombreux sont les médias qui doivent leur viabilité à la mainmise économique sous conditions de personnalités politiques proches du pouvoir ou du monde des affaires. Une implication qualifiée de systématique dans 21 pays, comme le Rwanda (146e), les Émirats arabes Unis (164e) ou encore le Vietnam (173e).

Pour la première fois, la situation de la liberté de la presse devient “difficile” à l’échelle du monde

Les résultats du Classement nous alertent, depuis plus de dix ans, sur la dégradation globale de la liberté de la presse dans le monde. En 2025, une nouvelle ligne rouge est franchie : le score moyen de l’ensemble des pays évalués passe sous la barre des 55 points (“situation difficile”). Plus de six pays sur dix (112 au total) voient leur score reculer dans le Classement.

Et pour la première fois dans l’histoire du Classement, les conditions d’exercice du journalisme sont difficiles voire très graves dans la moitié des pays du monde et satisfaisantes dans moins d’un pays sur quatre seulement.

Une carte de plus en plus rouge

Dans 42 pays, représentant plus de la moitié de la population mondiale, la situation est jugée “très grave”: la liberté de la presse y est totalement absente et exercer le journalisme y est particulièrement dangereux. C’est le cas en Palestine (163e), où depuis plus de 18 mois l’armée israélienne massacre le journalisme : elle a tué près de 200 professionnels de l’information, dont au moins 43 dans l’exercice de leur travail, et impose un black-out médiatique sur l’enclave assiégée. Israël (112e) poursuit sa baisse dans le Classement (- 11 places).

Trois pays d’Afrique de l’Est, l’Ouganda (143e), l’Éthiopie (145e) et le Rwanda (146e), passent en situation “très grave” cette année. Hong-Kong (140e) passe également en rouge et est désormais de la même couleur que la Chine (178e, – 6), qui rejoint pour sa part le trio de fin du Classement, aux côtés de la Corée du Nord (179e) et de l’Érythrée (180e). En Asie Centrale, le Kirghizistan (144e) et le Kazakhstan (141e) viennent assombrir la zone. Au Moyen-Orient, la Jordanie (147e) chute de 15 places principalement en raison de lois liberticides pour la presse.

Classement par régions : l’écart entre l’Union européenne et le reste des zones se creuse

La zone Moyen-Orient-Afrique du Nord reste la zone la plus dangereuse pour les journalistes avec, en son cœur, le massacre du journalisme à Gaza par l’armée israélienne. Les pays sont tous en situation “difficile” ou “très grave” à l’exception du Qatar (79e). La presse est prise en étau entre la répression exercée par les régimes autoritaires et une précarité économique persistante. La Tunisie (129e, – 11), le seul pays qui chute en Afrique du Nord, enregistre la plus forte baisse sur le plan économique de la région (- 30 places sur ce volet), dans un contexte de crise politique où la presse indépendante est dans le viseur. L’Iran (176e), où les journalistes sont bâillonnés et toute expression critique réprimée stagne en bas de classement, avec aussi la Syrie (177e), en attente d’un profond renouveau du paysage médiatique post-Bachar al-Assad.

Sur les 32 pays et territoires de la zone Asie-Pacifique, 20 ont vu leur score économique baisser dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2025. Le contrôle systémique des médias dans les régimes autoritaires est souvent inspiré par le modèle de propagande de la Chine (178e), qui reste la principale prison du monde pour les journalistes et réintègre le trio de fin du Classement, juste devant la Corée du Nord (179e). Confrontée aussi à la concentration des médias entre les mains de puissants groupes proches du pouvoir, comme en Inde (151e), et aux pressions économiques croissantes, la liberté de la presse fait face à une répression grandissante et à des incertitudes de plus en plus marquées.

La liberté de la presse connaît un recul inquiétant en Afrique subsaharienne. L’Érythrée (180e) reste dernière du Classement. Le score économique s’est dégradé dans 80 % des pays de la région. En République démocratique du Congo (133e, – 10), où l’indicateur économique dégringole, le paysage médiatique continue de se polariser et d’être réprimé à l’est du pays. C’est aussi le cas dans d’autres contextes de guerre ou d’instabilité sécuritaire, comme au Burkina Faso (105e, – 19), au Soudan (156e, – 7) ou au Mali (119e, – 5), où des rédactions sont contraintes à l’autocensure, à la fermeture ou à l’exil.

L’hyperconcentration de la propriété des médias aux mains de personnalités politiques ou du monde des affaires, sans garantie d’indépendance éditoriale, est aussi récurrente ; que ce soit au Cameroun (131e), au Nigéria (122e, – 10) ou encore au Rwanda (146e). A contrario, le Sénégal (74e), où les autorités ont lancé des chantiers de réformes économiques qui demandent à être menés avec concertation, gagne 20 places.

La grande majorité des pays des Amériques (22 sur 28) enregistrent une baisse de leur indicateur économique. Aux États-Unis (57e), le second mandat de Donald Trump a provoqué une dégradation inquiétante de la liberté de la presse. En Argentine (87e), le président Javier Milei a stigmatisé les journalistes et démantelé les médias publics. Au Pérou (130e) et au Salvador (135e), la liberté de la presse est affaiblie par la propagande et des attaques contre les médias critiques. Le Mexique (124e), pays le plus dangereux de la région pour les journalistes, enregistre lui aussi une forte baisse de l’indicateur économique. En bas du Classement, le Nicaragua (172e), où le gouvernement Ortega-Murillo a démantelé les médias indépendants, devient le pays le plus mal noté d’Amérique latine. À l’inverse, le Brésil (63e) poursuit sa remontée après l’ère Bolsonaro.

L’Europe, en tête du classement par région, est de plus en plus divisée. La zone Europe de l’Est-Asie centrale connaît la plus importante baisse de score globale, alors que la zone Union européenne (UE)-Balkans affiche le score global le plus élevé au monde et creuse l’écart avec les autres régions. Les effets de la crise économique sont, malgré tout, palpables dans l’UE et les Balkans, où le score économique de sept pays sur dix (28 sur 40) diminue et où la mise en œuvre du règlement européen sur la liberté de la presse (EMFA) – qui peut bénéficier à l’économie des médias – se fait attendre. La situation se dégrade au Portugal (8e), en Croatie (60e) et au Kosovo (99e) notamment. La Norvège (1er), seul pays au monde à connaître une “bonne situation” dans les cinq indicateurs du Classement, conserve sa première place pour la neuvième année consécutive et creuse son écart vis-à-vis des autres pays. L’Estonie (2e) prend la seconde place, suivie de près par les Pays-Bas (3e), qui changent de position avec la Suède (4e) et montent sur le podium.