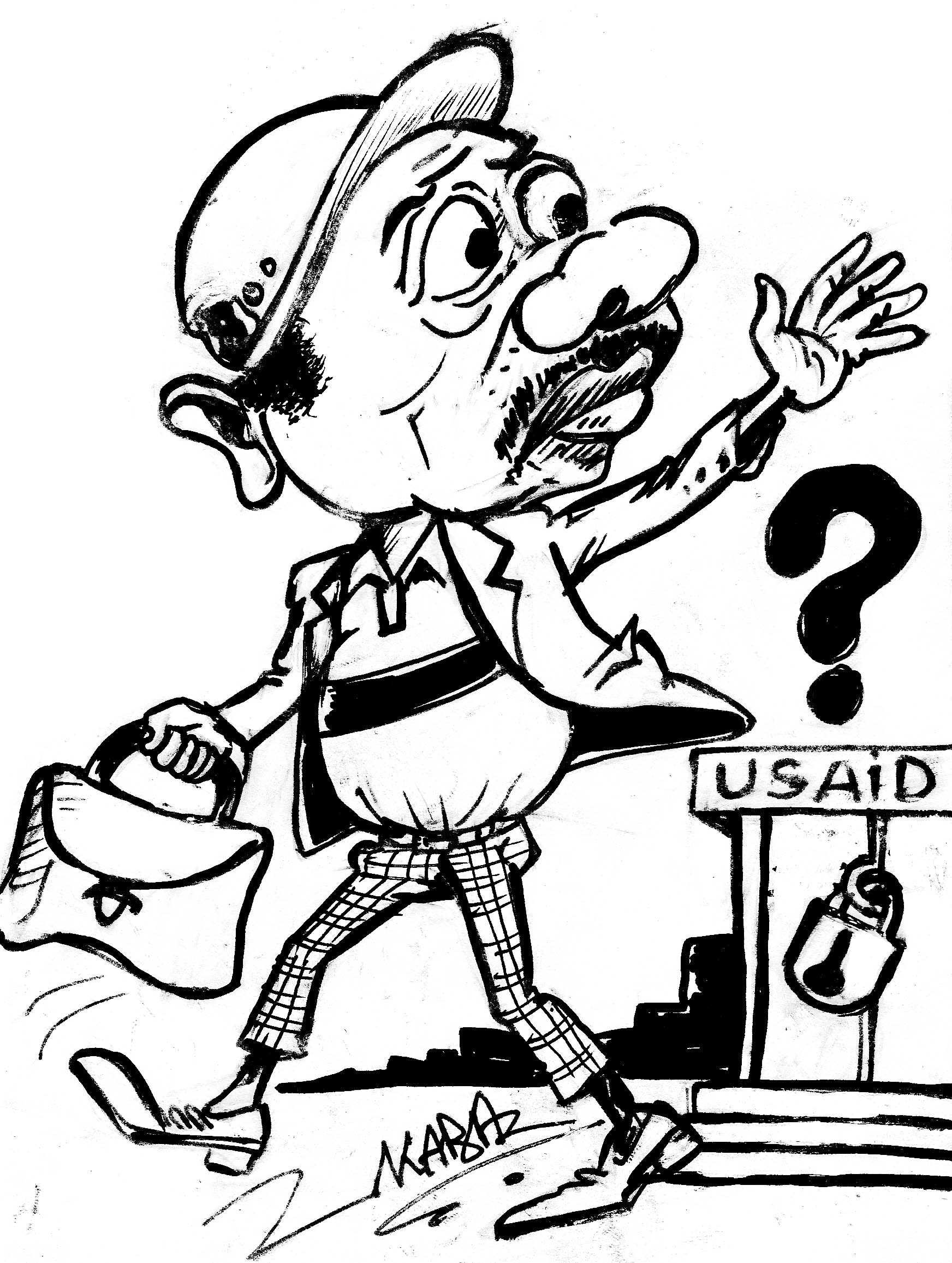

Le 1er juillet 2025, le monde a assisté à l’enterrement de l’USAID, à la suite d’un décret présidentiel de Donald Trump, concrétisant ainsi la politique « America first » (« l’Amérique avant tout »), prônée par ce dernier.

L’acte permet aux Etats-Unis de faire fi des engagements onusiens obligeant les pays les plus riches à allouer au moins 0.7 % de leur revenu national brut à l’aide publique au développement en faveur des pays pauvres ou en voie de développement, au nom de la solidarité internationale. Mais également à se détourner de la raison d’être de cette Agence historique. Ce qui met en exergue la volonté du locataire de la Maison Blanche d’accorder peu d’importance à la globalisation ou encore de politiser l’aide publique au développement, y compris son volet humanitaire. Le peu qui subsiste des cendres de l’USAID est dorénavant placé sous la coupe du Département d’État américain, équivalent du ministère des Affaires étrangères.

Qu’est-ce que l’USAID ?

Créée en 1961 par le Président John F. Kennedy, l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) est un établissement public à caractère administratif (EPA). Il pilote l’essentiel de l’aide étrangère du gouvernement américain ; répond à l’obligation morale du pays d’utiliser ses richesses pour aider d’autres nations moins prospères, tout en contrant l’influence redoutée de l’Union soviétique au plus fort de la Guerre froide. Finançant un large éventail de secteurs (santé, humanitaire, développement économique, démocratie, droits de l’homme et gouvernance, protection de l’environnement, eau, hygiène et assainissement, paix et sécurité…), l’Agence dont le siège est à Washington D.C emploie directement plus de 10.000 personnes à travers le monde, dont environ les deux tiers travaillent hors des Etats-Unis. Pour atteindre ses objectifs, l’Agence crée des programmes et finance des organisations non gouvernementales (ONG), les groupes de la société civile et les communautés locales dans le monde entier, dans un cadre règlementaire affranchie de toute influence politique américaine.

Impact de l’USAID

Avec un budget de 71,9 milliards de dollars en 2023, soit 1,2 % du budget fédéral de cette année-là, l’USAID est le principal donateur mondial d’aide étrangère, contribuant à plus de 40 % de l’aide étrangère globale. Cet argent sert à financer des organisations internationales : Programme alimentaire mondiale, Fonds des Nations Unies pour l’enfance et autres partenaires aux missions similaires ; ainsi qu’à parrainer de projets dans plus de 120 pays. Parmi ceux-ci figure le Plan d’urgence du Président américain pour la lutte contre le sida (PEPFAR), conçu pour contrôler la propagation du VIH/sida dans les pays fortement touchés. Il est reconnu pour avoir « sauvé plus de 25 millions de vies, prévenu des millions d’infections et aide plusieurs pays à maitriser l’épidémie », en étroite collaboration avec plus de 50 pays, dont beaucoup en Afrique australe.

Le PEPFAR est géré, dirigé et financé en grande partie par l’USAID, qui contribue à hauteur de 20 % de son budget total. Globalement, le PEPFAR est considéré comme un programme efficace, avec une amélioration générale des résultats sanitaires dans les pays financés. L’USAID cherche également à éradiquer la propagation d’autres maladies infectieuses, dont la tuberculose. L’Agence aurait sauvé la vie de plus de 58 % de tuberculeux.

L’USAID finance également des ONG plus petites et plus localisées. Dans plusieurs pays d’Europe de l’Est, par exemple, des fonds sont envoyés pour soutenir des médias indépendants et des organisations qui consolident la démocratie dans les États postcommunistes. Ces ONG veillent à ce que les médias privés puissent concurrencer les informations des médias d’État, historiquement inexactes. L’Agence s’est également associée à des sociétés où les femmes sont souvent discriminées.

Conséquences de la fermeture de l’USAID

Sur le plan mondial :

La fermeture de l’USAID et l’arrêt de l’aide étrangère ont déjà commencé à impacter négativement à l’échelle mondiale. Concernant les soins médicaux, le manque de financement du programme PEPFAR a freiné la distribution de médicaments, y compris les antirétroviraux, et entraîné la fermeture de clinique dans toute l’Afrique. Le Programme des Nations Unies sur le VIH/sida estime que près de 3 000 infections au VIH évitables ont été recensées depuis l’arrêt du financement américain. De même, le manque de financement engendre la fermeture de nombreuses cliniques, la République démocratique du Congo n’ayant pas les moyens d’installer la climatisation nécessaire pour conserver au frais les médicaments essentiels.

S’agissant des personnes déplacées de force dans le monde, leur survie ou leur bien-être est menacé. En avril 2025, le nombre de personnes déplacées de force dans le monde a atteint plus de 123 millions, le Soudan en tête (14,3 millions) en raison du conflit armé en cours. Ce dernier est suivi de la Syrie (13,5 millions), de l’Afghanistan (10,3 millions) et de l’Ukraine (8,8 millions). En Centrafrique, 38 % de la population est si vulnérable que l’aide humanitaire seule ne suffira pas à rétablir son bien-être. Un Centrafricain sur cinq est déplacé à l’intérieur du pays ou a trouvé refuge dans un pays voisin. En Syrie, plus de 150 professionnels de santé ont été licenciés et dix cliniques essentielles ont fermé leurs portes dans l’une des régions les plus touchées du pays. De nombreux malades restent vulnérables.

Sans financement adéquats, les cliniques et les ONG ne peuvent plus dépister ou traiter les patients atteints de tuberculose, ni maintenir le personnel nécessaire à ces actions. La tuberculose étant une maladie transmissible par voie aérienne, sa propagation ne se limite pas à une zone géographique particulière. Elle peut donc rapidement prendre une ampleur considérable, aggravant ainsi son impact.

L’arrêt de l’aide va probablement accroitre les inégalités mondiales. Les organisations qui promeuvent l’éducation, les droits des femmes, l’aide aux refugies et les déplacés internes, risquent de se heurter à d’importants déficits de financement et de ne pas atteindre leurs objectifs.

Sur le plan géopolitique :

Si d’aucuns affirment que les projets de l’USAID sont souvent contraires aux intérêts nationaux des pays, la réalité est que l’Agence permet aux Etats-Unis de nouer des relations durables et positives avec les partenaires, d’atténuer l’influence croissante de leurs adversaires. L’arrêt brutal des financements met en péril les relations avec les Etats-Unis. D’autres pays interviendront pour combler le vide. Ce faisant, ces pays peuvent exercer leurs soft power, bousculer l’hégémonie américaine. La Chine, déjà, commence à financer des projets dans des régions autrefois soutenues par l’USAID. Au-delà des problèmes de financement, cette évolution rapide de la distribution de l’aide étrangère pourrait également saper la confiance internationale envers les Etats-Unis, certains pays remettant en question leur capacité à mener à bien les projets.

En résumé, la réduction des financements tend les relations diplomatiques et ouvre la voie à des puissances hégémoniques concurrentes.

Sur le plan intérieur des Etats-Unis :

L’arrêt du financement de l’USAID n’impacte pas que les pays étrangers, elle a également des répercussions nationales. L’Agence étant le principal fournisseur d’aide alimentaire humanitaire mondiale, cela a également entrainé la fin des contrats gouvernementaux avec les agriculteurs. En 2020, le gouvernement fédéral a acheté 2 milliards de dollars d’aides alimentaires aux agriculteurs américains. Bien que ce montant ne représente qu’une faible part du marché agricole, il assure tout de même la stabilité de ces employés contractuels et comble un déficit de demande pour certaines céréales.

La fermeture brutale de l’USAID soulève également des questions de démocratie et de légalité aux Etats-Unis, car les mesures prises par l’administration Trump sapent l’autorité du Congrès. La création et la suppression d’agences nécessitent l’approbation de ce dernier. L’USAID fut créée par la loi sur l’assistance étrangère du Congrès. Cependant, aucune demande de dissolution de l’USAID n’a été présentée au pouvoir législatif. Ces décisions sont guidées par le Département de l’efficacité gouvernementale, un organisme contractuel temporaire. Le démantèlement de l’Agence a déclenché une vague de poursuite judicaires à travers les Etats-Unis. Dissoudre l’USAID de cette manière étant illégal, l’issue de ces poursuites et les suites qui en découleront requièrent une attention particulière.

Conclusion

La suppression de l’USAID aggrave la situation des Etats-Unis et du monde. Les pays bénéficiaires auront du mal à combler le déficit, surtout les plus pauvres en situation difficile. Cette suppression crée également des problèmes pour lest Etats-Unis. À une époque où les nations continuent de rivaliser, l’isolement des Etats-Unis en matière d’aide étrangère pourrait permettre à d’autres pays d’étendre leur influence. De même, les relations diplomatiques pourraient être affaiblies par une rupture de l’aide. Les citoyens américains en subissent également les conséquences, avec des licenciements massifs et l’annulation de contrat entre le gouvernement et les agriculteurs. Cette situation mondiale doit être surveillée de près. Surtout les foyers de crises dues aux conflits et aux catastrophes naturelles se démultiplient à travers le monde – le Proche et Moyen Orient, le Sahel, l’est de la RDC, le Soudan, Russie-Ukraine… De plus, une étude publiée dans Revue médicale Lancet prévoit que plus de 14 millions de décès supplémentaires, dont 4.5 millions d’enfants, pourraient survenir dans le monde en raison de la suppression de l’aide américaine.

Ibrahim KALLO, Juriste, Analyste en Géopolitique, et

Expert international en Aide Humanitaire et

Développement, Gestion Stratégique, Leadership et

Culture et développement de l’organisation (kalloibrahim76@yahoo.com)