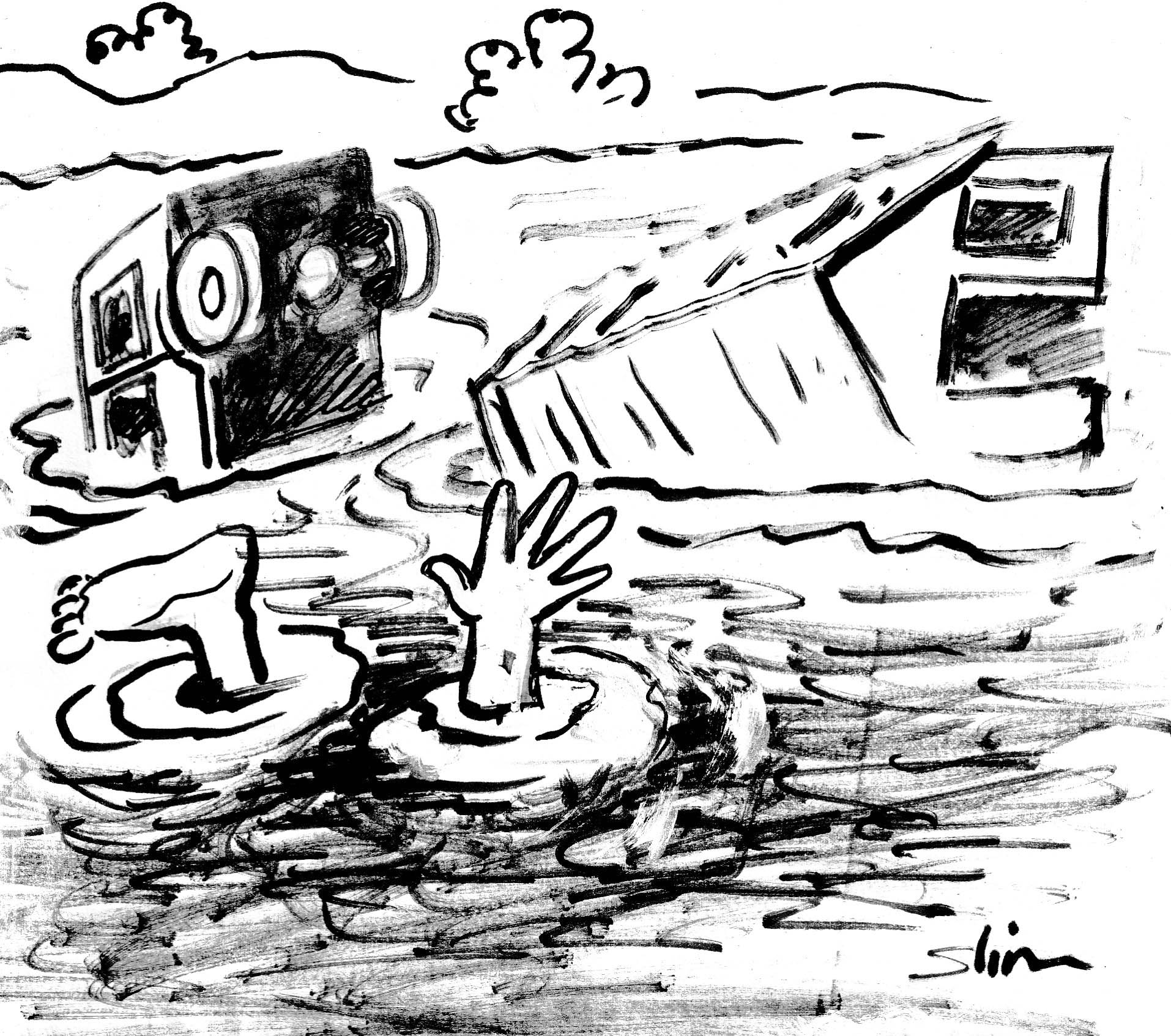

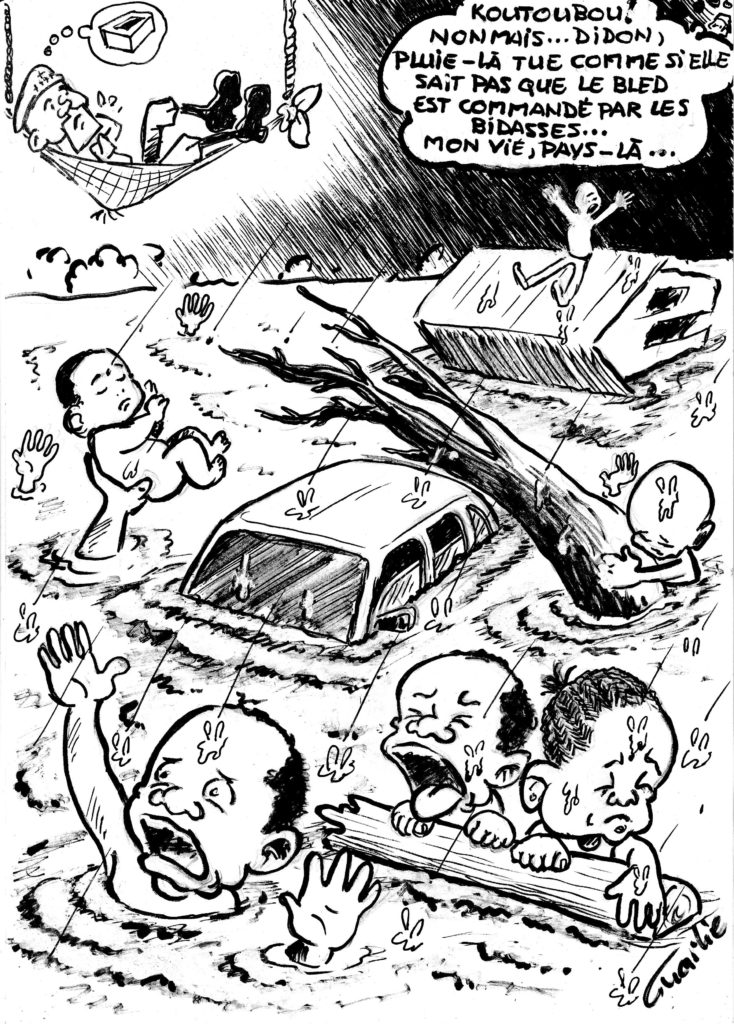

En Guinée, fin juin et juillet ont été marquées par une série d’inondations meurtrières, notamment dans la capitale et ses environs. Entre changement climatique, constructions anarchiques, insalubrité et sous-équipement des services de secours, acteurs et spécialistes analysent les causes des catastrophes naturelles et les mesures à adopter pour y remédier durablement.

Depuis le 28 juin, Cona-crimes, la capitale guinéenne et ses environs enregistrent des fortes pluies et des inondations. Ce qui fait des morts, des disparus, des sans-abris dont les maisons sont entièrement ou partiellement détruites, des dégâts matériels importants.

Selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH), qui a mené des recherches avec la Croix-Rouge guinéenne et la Protection civile, les inondations ont causé 15 morts entre le 28 juin et le 28 juillet, d’innombrables dégâts matériels.

Selon la même source, Cona-crimes a enregistré le pire dans la nuit du 31 juillet, avec un bilan provisoire de 15 autres morts, trois personnes disparues et des dégâts matériels importants. Soit un total de 30 victimes, alors que la saison des pluies est à son troisième mois sur six en moyenne nationale. L’hécatombe du 31 juillet dernier fait suite aux grandes averses nuitamment enregistrées dans les communes de Matoto, Tombolia, Lambanyi, Sonfonia et Ratoma.

Ni logistiques ni sous

L’hivernage 2024, la Guinée avait totalisé six morts. Face à ces pluies qui l’endeuillent chaque année, la Guinée dispose-t-elle des moyens de prévention et d’intervention suffisants ? Le dirlo général de l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires répond sans langue de bois: «Je dirais que nous ne les avons pas pleinement. Les moyens se répartissent en trois volets : humain, logistique et financier. Sur le plan humain, nous disposons des compétences techniques nécessaires à l’échelle nationale. Nous avons une équipe bien formée au niveau central, active dans la gestion des urgences et des situations humanitaires. En plus, nous sommes représentés dans les 13 communes de Conakry et dans les 33 préfectures, avec des coordinateurs dans les sept régions. Cela démontre clairement que nous avons les ressources humaines et techniques requises.»

En revanche, Lancei Touré admet l’insuffisance des moyens logistiques et financiers : «À ce jour, l’Agence ne dispose même pas d’une moto pour les interventions. Seul un véhicule de commandement, acquis en 2021, est disponible. Nous réclamons depuis longtemps des véhicules pour pouvoir mener efficacement nos opérations de terrain. En ce qui concerne les moyens financiers, la situation est également préoccupante. Le budget alloué ne couvre que les frais de fonctionnement (salaires, consommables, entretien), sans provisions pour les interventions d’urgence. Pour chaque catastrophe, il faut faire une demande dans le cadre des dépenses communes, dont l’approbation peut prendre plusieurs mois. Cela retarde considérablement nos actions sur le terrain.»

Causes multiples

Enregistrer 30 morts en un mois, dont la moitié au cours d’une seule nuit, inquiète et interroge. Le Dr René Tato Loua, dirlo général de l’Agence nationale de la météorologie, pointe le changement climatique et les constructions anarchiques. «L’État n’a pas encore agi là où il faut réellement. La population doit être informée à temps. Pour cela, il faut donner les moyens suffisants à la météo, qui donne les informations utiles pour informer la population et les autorités», a-t-il déclaré, avant d’exhorter le gouvernement à faire de la «météorologie la priorité des priorités.»

Joint au téléphone, Abdoulaye Diallo, Agroéconomiste, spécialiste en management et gestion de Projets et Programmes, a donné son point de vue sur les causes des inondations récurrentes en Guinée, notamment dans la capitale: «Les inondations récurrentes sont les conséquences de plusieurs facteurs. Premièrement, le changement climatique, qui se manifeste souvent par des températures très élevées et des pluies très abondantes ; la non-prise en compte des recherches scientifiques menées par nos universitaires et chercheurs. Ce sont des documents souvent couchés mais non encore exploités. Il y a aussi la vétusté, voire l’absence de système de drainage et de canalisations des eaux dans la plupart de nos quartiers ; la mauvaise gestion des caniveaux. Très souvent, on constate l’accumulation des déchets dans les caniveaux et les canaux de drainage des eaux. Une fois qu’on obstrue le passage, les eaux se cherchent forcément un chemin. Dans nos maisons également, les gens bétonnent toutes les surfaces et ne laissent pas d’espaces pour permettre l’infiltration des eaux. Ce qui fait que la plupart des eaux de pluie sont drainées vers les pentes, s’accumulant dans des espaces réduits. Certaines personnes aussi construisent dans des zones inondables et même sur les caniveaux. Tout ceci favorise les inondations.»

Solutions urgentes, alertes précoces

Pour lutter contre les inondations, l’environnementaliste égrene une batterie de mesures : construction ou réhabilitation des infrastructures d’assainissement à travers le curage des caniveaux ; aménagement des lieux de stockage et de traitement des ordures ; mise en place d’un système d’alerte précoce, de plans d’évacuation en cas d’inondation ; cartographie des zones à risque ; interdiction des constructions dans les zones inondables et sensibilisation de la communauté sur la citoyenneté écologique.

Pour gagner ce pari, Abdoulaye Diallo interpelle l’État et la communauté à jouer pleinement leur rôle. «À l’État, c’est d’abord mettre en place une politique d’adaptation climatique, un plan d’urbanisation adapté au changement climatique, rénover les infrastructures d’assainissement et de drainage de l’eau, impliquer les scientifiques dans la gestion de ce phénomène, organiser des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation des citoyens ; mettre en place un système d’alerte précoce et d’évacuation en cas d’inondations. Sanctionner les personnes qui ne respecteront pas toutes les dispositions prises pour prévenir ces inondations.»

La population, quant à elle, renchérit-il, «doit éviter de construire dans les zones inondables, sur les passages des eaux, de jeter des ordures dans les canaux d’évacuation et dans les marigots. Elle doit collaborer avec l’État, la société civile ainsi que les collectivités locales pour gérer de telles situations.»

Appel à la vigilance

Dans un communiqué du 31 juillet, le Gouvernement guinéen a invité les «populations à redoubler de vigilance en cette période de fortes précipitations, à respecter les consignes de sécurité et à suivre attentivement les bulletins et alertes diffusés par les services météorologiques nationaux.»

Les autorités rassurent d’avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire face à la catastrophe naturelle et éviter d’éventuel phénomène du genre. Amen ! «Des instructions ont été données aux services compétents pour apporter l’assistance nécessaire aux familles endeuillées et aux sinistrés, renforcer les dispositifs de prévention et de secours dans les zones à risque.»

Selon les alertes prévisionnelles de l’Agence nationale de la Météorologie, des risques d’inondation étaient à craindre entre le 1er et le 2 août dans plusieurs régions du pays, notamment en Haute, Moyenne et Basse-Guinée. Les zones les plus à risque identifiées étaient: Conakry, Boké, Kamsar, Mamou, Kindia, Coyah, Dubréka, Forécariah et Boffa.

Face à cette situation, les autorités météorologiques appellent à la vigilance et exhortent les populations à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et à suivre attentivement les bulletins météorologiques régulièrement diffusés.

Mariama Dalanda Bah

Et Souleymane Bah