À propos du patrimoine bâti de l’État en Guinée : Rafraîchissons la mémoire de certains fonctionnaires zélés ou mal intentionnés : Fodéba ne s’est attribué aucun bien public, et se trouve même à la source de la constitution du patrimoine bâti public de la Guinée indépendante par son refus de voir la France en rester propriétaire. Nous persistons et signons: C’est bien Kéïta Fodéba qui a décidé, aux premiers jours de l’Indépendance, de saisir le patrimoine français en Guinée au profit de l’État guinéen, d’abord au niveau des camps militaires pour le compte de la future armée guinéenne.

Il n’était pas encore ministre de la Défense, il était ministre de l’Intérieur. Le dernier administrateur qui restait pour liquider les affaires courantes de la France, Gaston Boyer, en a témoigné. Et comme on peut le lire dans l’extrait ci-joint, le gouvernement guinéen avait bel et bien signé tous les accords et conventions garantissant à la France tous les intérêts dont la prévalence est consacrée par les accords qui ont prévalu et prévalent encore dans les anciens territoires français d’Afrique. Autrement, comme toutes les ex-colonies françaises où le Palais du Gouverneur colonial est transformé en palais présidentiel, la France a exigé et obtenu le paiement d’un bail locatif, exigence étendue à l’ensemble du patrimoine colonial. Gaston Boyer témoigne nommément que même le franc CFA avait été signé lorsque Fodéba a contre-attaqué et conduit le reste du gouvernement à rejeter tous les accords néocoloniaux qui venaient d’être conclus.

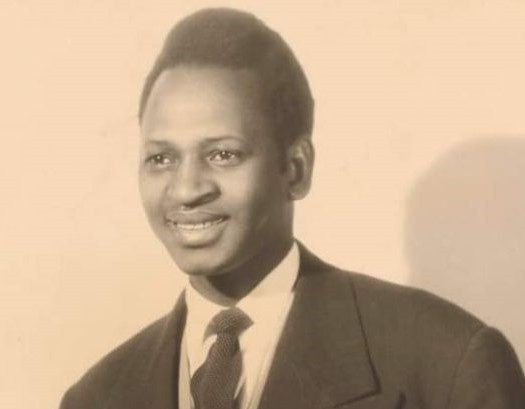

Sidikiba Kéïta

Extrait

« Enfin, le 7 janvier 1959, les trois protocoles d’accord étaient signés à Matignon par les ministres guinéens Alioune Dramé, Barry Diawadou, Moussa Diakité, etc. Du côté français, par les ministres Malraux, Pinay et Berthoin. La Guinée, maintenue dans la zone franc, conservait le français comme langue officielle et allait bénéficier d’une assistance technique pour la formation de ses cadres. Il avait fallu trois mois de négociation, de marchandage et de rebuffades réciproques pour arriver à ce résultat, mais le bon sens avait fini par l’emporter.

En dépit de la signature des protocoles, les partisans de la rupture-Fodéba Kéïta notamment-, ne s’avouèrent pas battus et le ministre de l’Intérieur repris le plan qu’il avait commencé à mettre en œuvre dès le 11 décembre en vue de s’emparer du domaine immobilier dont nous disposions encore à Conakry. C’est à cette date en effet qu’il m’avait demandé pour la première fois de mettre à la disposition du Gouvernement guinéen les logements du camp Mangin, l’Intendance et plusieurs immeubles de la gendarmerie où étaient installés divers cadres de la mission et le personnel du service du gouverneur.

En l’absence de toute convention domaniale, même provisoire, je m’étais trouvé sans recours juridique pour m’opposer à cette mise en demeure, Fodéba Kéïta ayant rejeté d’emblée tous mes arguments. Quant au haut-commissariat auquel j’avais rendu compte, il s’était contenté de m’inviter à « élever une protestation solennelle », ce que j’avais déjà fait et de me rappeler une argumentation dont je ne venais de vérifier le peu de résultat. Mais il précisait cependant la ligne extrême que je devais défendre : « Faire l’impossible pour conserver les immeubles indispensables à nos futurs besoins. »

Les tractations avec le ministre de l’Intérieur s’étant avérées très décevantes, j’avais demandé audience au Président qui m’avait reçu dès le lendemain, mais avait opposé un refus radical à ma demande. Pour lui, la France n’avait plus aucun droit domanial dans une Guinée devenue indépendante et dont les services publics avaient remplacé les nôtres. D’ailleurs, les décrets d’expropriation étaient prêts et les ordres pour l’occupation immédiate des lieux par le gouvernement guinéen déjà donnés.

Cette décision arbitraire-qui ne nous laissait en fait que ma propre résidence et le petit immeuble de l’état-major de la gendarmerie où étaient installés les bureaux de la mission ainsi que quelques-uns de mes collaborateurs et qui nous obligeaient à reloger à nos frais une bonne trentaine de familles-étant inacceptable, j’avais élevé derechef la « protestation solennelle » qui m’avait été prescrite et qui n’avait pas eu plus d’effet que les précédentes. J’avais alors repris la discussion en mêlant sans vergogne à la démonstration juridique que j’avais préparée quelques arguments ad hominem assez discutables sans doute, mais qui touchèrent leur cible et je finis par dire à mon interlocuteur qu’il me paraissait indigne de lui d’utiliser de pareilles méthodes. »