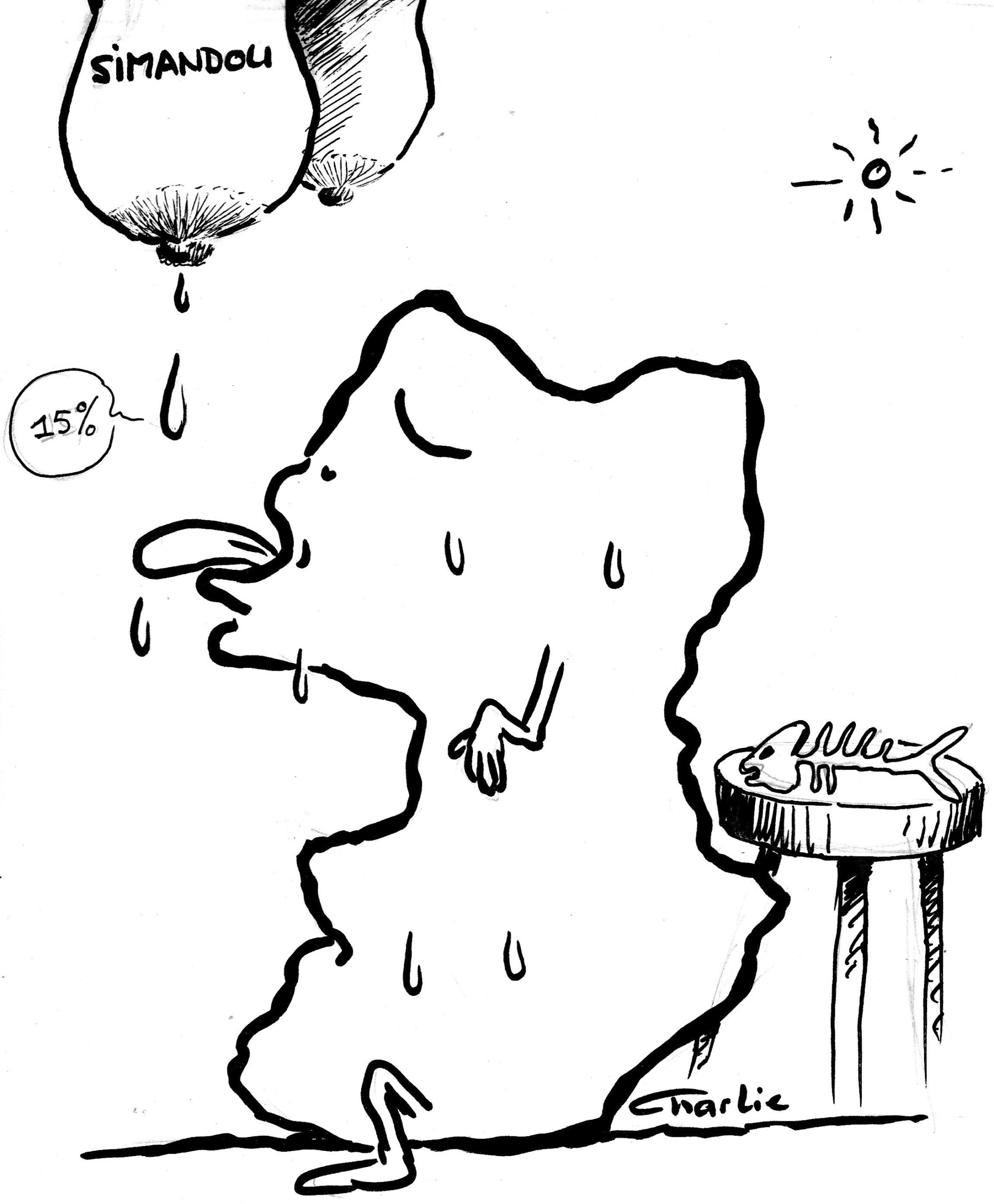

Le 11 novembre marque le lancement officiel des opérations d’exploitation et d’exportation du minerai de fer du Simandou. L’occasion pour l’avocat (sans vinaigrette), Kpana Emmanuel Bamba, d’analyser les enjeux économiques du mégaprojet pour la Guinée qui bénéficie d’une participation « gratuite et non dilutive » de 15 % tant dans les infrastructures (chemin de fer et port) que la mine.

La Guinée est qualifiée de « scandale géologique » en raison de la richesse exceptionnelle de son sous-sol : fer, or, diamant… le pays s’est classé en 2024 premier exportateur mondial de bauxite. Cependant, il fait face à un paradoxe : une grande partie de la population vit dans la pauvreté, y compris les communautés riveraines des zones d’exploitation. Celles-ci subissent les impacts négatifs de l’extraction : pollution, déplacements forcés et perte de moyens de subsistance.

Les communautés locales ou affectées sont celles vivant dans les zones directement ou indirectement affectées par les activités minières : les habitants des villages riverains, les acteurs économiques locaux dont les conditions de vie, la santé et l’environnement sont étroitement liés aux pratiques de l’entreprise minière. Ces communautés constituent donc les principales parties prenantes des projets miniers et sont au cœur des enjeux de développement durable au niveau local.

La Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) minière quant à elle peut être définie comme l’ensemble des obligations légales et des engagements volontaires pris par l’entreprise afin d’assurer une gestion responsable de ses impacts économiques, sociétaux et environnementaux. Elle vise à intégrer les attentes des parties prenantes dans la stratégie et les activités de l’entreprise, en conciliant performance économique, équité sociétale et préservation de l’environnement.

Ainsi, les 15 % de participation de l’État guinéen dans le projet Simandou suscitent des débats. Cette participation parviendra-elle à améliorer concrètement les conditions de vie des communautés locales et à renforcer la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) minière ? L’expérience de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), malgré les 49 % de participation étatique, n’a pas permis de transformer les revenus miniers en bénéfices tangibles pour les communautés affectées. L’intérêt de cette réflexion est de contribuer à ce débat d’actualité. Cette réflexion porte sur l’efficacité de la participation de l’État dans le capital des entreprises minières, en évaluant son rôle potentiel dans la mise en œuvre d’une RSE minière effective et dans le développement local au bénéfice des communautés impactées.

Une problématique centrale se dégage : comment la participation étatique peut-elle renforcer l’impact concret de la RSE minière sur les communautés locales ? L’hypothèse formulée est qu’elle ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans un cadre juridique et institutionnel garantissant transparence, redevabilité et implication réelle des communautés. L’analyse se structure autour de deux axes : les potentialités de la participation étatique pour la RSE minière (I) et ses limites structurelles et juridiques (II).

I. Potentialités de la participation étatique pour la RSE minière

La participation de l’État dans le projet Simandou constitue un levier stratégique pour la mise en œuvre de la RSE minière, offrant une influence sur la gouvernance, le respect des droits des communautés (A) et la transparence des activités minières (B).

A. Participation de l’État : un instrument de gouvernance et de régulation

La participation de l’État au capital des entreprises minières peut lui permettre, au moment où les deux parties décident de modifier la convention minière de base, d’introduire de nouvelles clauses RSE lorsqu’elles n’existent pasoud’amender celles déjà présentes lorsqu’elles se révèlent insuffisantes. Ces clauses peuvent concerner le financement de projets locaux, la protection de l’environnement et la consultation des communautés riveraines. Elles concernent des aspects fréquemment négligés par les clauses de stabilité initiales, lesquelles ne couvrent pas systématiquement les questions environnementales ni les droits des populations locales. Cette implication permet de contrôler la mise en œuvre des obligations sociétales. Elle permet également d’orienter les politiques internes des entreprises afin que les bénéfices économiques soient véritablement redistribués aux communautés affectées.

Au-delà de la régulation contractuelle, la participation étatique constitue un levier essentiel pour assurer la transparence, la redevabilité et la protection effective des droits des communautés locales.

B. La participation de l’Etat : un levier de transparence et de redevabilité

En tant qu’actionnaire, l’État peut exiger un reporting détaillé sur les activités sociétales, économiques et environnementales et vérifier la conformité avec les instruments juridiques africains et internationaux. Parmi ceux-ci, on peut citer la Directive C/DIR3/05/09 de la CEDEAO sur l’harmonisation des politiques minières du 27 mai 2009 et la Vision minière africaine (VMA) adoptée par l’Union africaine en février 2009 ; ainsi que les normes internationales telles que l’ITIE (Initiative pour la transparence dans les industries extractives) à laquelle la Guinée a adhéré en 2005 ; les Lignes directrices de l’ISO 26000 de 2010 sur la responsabilité sociétale et les Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme de 2011.

Par cette participation, l’État peut influencer les pratiques internes des entreprises, favoriser l’emploi local et mettre en place des mécanismes de suivi et de recours. Elle peut également constituer une garantie du respect des droits des communautés riveraines, renforçant ainsi la confiance et la participation des populations locales. Cependant, malgré ces potentialités et l’alignement sur les instruments africains et internationaux, plusieurs limites structurelles et juridiques freinent l’efficacité réelle de cette participation.

II. Limites structurelles et juridiques de la participation de l’État en matière de RSE

Si la participation de l’État dans le projet Simandou offre un potentiel réel pour renforcer la RSE et améliorer les conditions des communautés locales, son efficacité est tributaire de contraintes structurelles et juridiques importantes. Ces limites peuvent être analysées selon deux dimensions complémentaires : d’une part, les obstacles liés au cadre légal et aux institutions de contrôle (A) et d’autre part, les difficultés pratiques qui restreignent l’impact réel sur les populations riveraines (B).

A. Contraintes juridiques et institutionnelles préjudiciables à la RSE minière

Le Code minier de 2011, amendé en 2013 et la Loi sur le contenu local de 2022 posent les fondements de la RSE minière en Guinée. Mais, les dispositions de ce cadre légal restent peu contraignantes et les sanctions en cas de non-respect des droits communautaires sont rares. Les mécanismes de contrôle — inspections, audits, agences de suivi — manquent de moyens financiers et humains. Cette situation limite la capacité de l’État à transformer sa participation en levier concret de développement local et à garantir la protection effective des droits des communautés.

B. Obstacles pratiques et effets sur les communautés

La complexité des projets et la multiplicité des acteurs compliquent le suivi des engagements en matière de RSE. Les rapports de suivi sont souvent incomplets et les indicateurs d’impact imprécis. En conséquence, les projets de développement local demeurent insuffisants : infrastructures limitées, emplois précaires et faible participation des communautés riveraines aux décisions, ce qui réduit l’impact sociétal et économique des retombées minières.

En conclusion, la participation de l’État guinéen à hauteur de 15 % dans le projet Simandou suscite actuellement un débat au niveau national. Elle présente néanmoins un potentiel réel pour renforcer l’impact de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) minière sur les communautés locales. Cette participation peut notamment agir en matière de gouvernance, de transparence, de redevabilité et de protection des droits des communautés locales vivant dans les zones minières du projet Simandou.

Cependant, indépendamment du pourcentage de participation étatique ou de sa nature gratuite ou actionnariale, sans cadre juridique contraignant, mécanismes de contrôle solides et implication effective des communautés riveraines, cette participation restera un vœu pieux. La RSE minière demeure à ce titre le véritable levier pour transformer les richesses minières en bénéfices concrets et durables. Elle constitue une garantie pour un développement durable effectif des communautés locales dans le contexte de l’exploitation minière en Guinée, et plus largement, en Afrique.

Kpana Emmanuel BAMBA

Doctorant au Centre de Droit des Affaires (CDA)

Université Toulouse Capitole (France)

Assistant à l’Université Général Lansana Conté

de Sonfonia-Conakry (Guinée)

Avocat au Barreau de Guinée (Conakry)