Le conflit entre agriculteurs et éleveurs dans le monde n’est ni récent ni émergeant. Il est aussi vieux que l’élevage extensif. En Guinée, on le rencontre même dans les régions à vocation pastorale (Moyenne-Guinée et Haute-Guinée). Les agriculteurs constatent avec amertume la dévastation de leurs productions qui leur garantissent autosuffisance alimentaire et ressources pécuniaires que compromet le bétail en transhumant ou simplement en errance. On assiste là à l’opposition d’intérêts antagonistes cruciale entre les deux principales composantes paysannes dont l’apport à la lutte contre la pauvreté est indéniable.

Pour prendre à bras-le-corps cette problématique qui préoccupe d’année en année, le gouvernement vient d’interdire la transhumance transfrontière du 1er janvier 2025 au 31 mars 2026 en exemptant toutefois le bétail de boucherie. Naguère considérée comme inhospitalière pour l’élevage à cause des nombreuses maladies des bovins, la Guinée-Forestière n’a jamais soulevé d’intérêt pour les éleveurs, en dépit de son abondant et luxuriant couvert végétal, qui, d’ailleurs, a quasiment disparu à présent. Il n’en reste plus que quelques forêts galeries trouées de maigres espèces de savane. C’est en ce moment que, pour plusieurs raisons, cette partie du pays qui jouxte, au sud-est, la Haute-Guinée, en particulier la préfecture de Lola, intéresse bouviers et bovins.

La contrée ne lui est plus inhospitalière, la plupart des pathologies endémiques ont été éradiquées, pour autant elle n’est pas devenue favorable à l’élevage, et ce, pour d’autres raisons. La croissance démographique exponentielle, malgré l’exode rural, a exercé sur l’espace agricole une forte pression anthropique (cultures, exploitations forestières, etc.) avec pour conséquence, la réduction drastique de la surface potentiellement réservée aux pâturages.

A l’heure où le monde est devenu un village planétaire habité par une société de consommation à outrance, les agriculteurs cultivent désormais d’importantes superficies dont une partie de la production est destinée à la consommation domestique et l’autre à la commercialisation, pour générer des revenus nécessaires à l’acquisition de biens que ne produit pas la cellule familiale (biens manufacturés, viande, poisons, etc.). Face à cette évolution, le potentiel conflictogène a énormément augmenté.

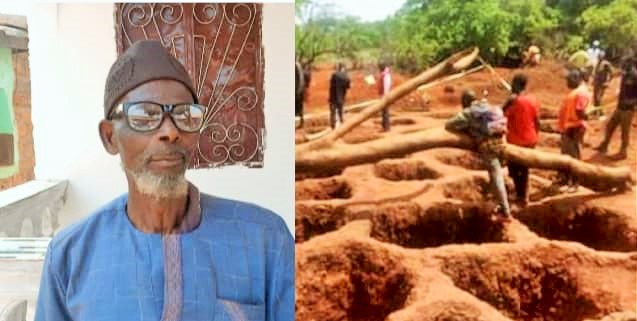

Dès lors, les conflits n’ont pas tardé à éclater et à se multiplier, avec morts d’hommes et destruction importante de biens publics et privés sur fond d’érosion des relations interethniques, de la cohésion sociale et l’unité nationale. Il s’agit d’une situation que le gouvernement doit surveiller comme le lait sur le feu. S’il faut saluer la signature d’un arrêté ministériel conjoint interdisant la transhumance transfrontalière, on doit admettre que ce n’est là que les prémices de la solution à cette chienlit. Le gouvernement devrait poursuivre ses efforts d’analyse des données naturelles et socioéconomiques de la zone de conflits afin de bien comprendre les difficultés de s’entendre entre les deux catégories socioprofessionnelles en interaction. Cette démarche holistique est sans doute l’une des meilleures approches pour résoudre durablement ce problème naissant de développement en Guinée-Forestière.

Abraham Kayoko Doré