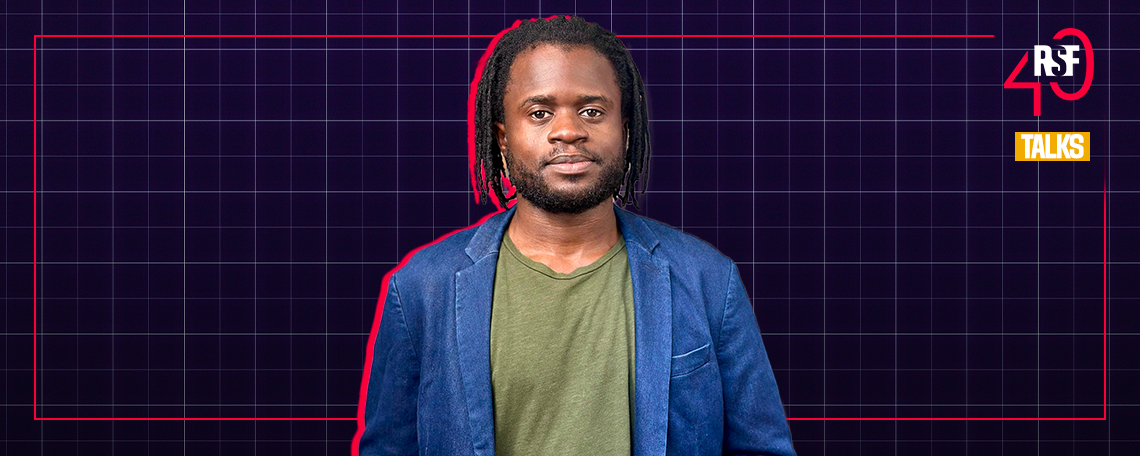

Organisation indépendante de fact-checking africaine créée en 2012, Africa Check est présente à Johannesburg, à Dakar, à Nairobi et à Lagos. Journaliste, Valdez Onanina est depuis 2022 le rédacteur en chef du bureau francophone basé au Sénégal. Pour Reporters sans frontières (RSF), il revient sur le rôle d’Africa Check et analyse les mécanismes de désinformation russe en Afrique.

Quelles sont les tendances de la désinformation observées en Afrique ?

Depuis une quinzaine d’années, on observe des schémas rodés : manipulation électorale, narratifs pro-putsch, campagnes anti-vaccins, intox géopolitiques pilotées depuis l’étranger ou localement… Souvent boostés par les plateformes WhatsApp, Facebook ou TikTok, ces contenus sont ciblés et stratégiques. Africa Check a d’ailleurs été fondée en réaction à un épisode de désinformation anti-vaccin dans le nord du Nigeria.

Qu’est-ce qui caractérise les mécaniques de désinformation liées au Kremlin ou à ses relais ?

Elles s’adaptent aux contextes locaux, notamment au Sahel où les relais pro-russes maîtrisent la sociologie de la région et exploitent blessures historiques, frustrations identitaires et récits de souveraineté. Narratifs anti-occidentaux, faux articles, vidéos virales et témoignages fabriqués circulent via influenceurs locaux, faux médias panafricains, forums infiltrés et même par des techniques de grooming algorithmique pour contaminer les bases de données des intelligences artificielles (IA). Dans le Sahel, récits pro-junte, anti-ONU ou anti-France sont recyclés dans des formats populaires, portés par des acteurs connaissant les dynamiques communautaires et les leviers de polarisation. Le Sahel est un laboratoire de la fabrique des opinions, qui ne sont pas toujours fondées sur des faits.

Quels canaux dominent pour propager cette désinformation ?

WhatsApp, TikTok et Facebook occupent une place centrale dans la circulation de l’information et de la désinformation en Afrique francophone urbaine. TikTok monte en flèche. En parallèle, les rumeurs naissent et s’enflamment dans les circuits fermés comme WhatsApp et Telegram, où le traçage est difficile, avant de se répandre vers les plateformes ouvertes comme Facebook ou YouTube.

Des réseaux coordonnés ont-ils été identifiés ?

Oui. Ils sont souvent structurés autour de comptes inauthentiques, de cross-posting automatisé soit la publication d’un même contenu sur plusieurs canaux de réseaux sociaux, et parfois même d’usurpations d’identité médiatique ou institutionnelle. Les médias du groupe France Médias Monde en ont été victimes à plusieurs reprises. Ces campagnes s’activent généralement lors de coups d’État militaires, d’élections, de catastrophes naturelles ou sanitaires, bref, lors d’événements majeurs.

Quels risques rencontrez-vous ?

Exposer ces mécanismes est devenu risqué. Derrière les récits pro-junte ou pro-Kremlin, c’est une véritable industrie qui s’est mise en place, avec des acteurs locaux et transnationaux qui en tirent profit. En avril 2025, Africa Check a été la cible d’une campagne de discrédit menée par la galaxie BIR-C, (Ndlr : pour « bataillon d’intervention rapide de la communication » désignant des partisans du pouvoir militaire au Burkina Faso) désormais identifiée comme conglomérat pro-junte actif sur Facebook, TikTok et Telegram. Accusations d’alignement idéologique, montages diffamatoires et harcèlement direct visent les fact-checkers. Certains membres de mon équipe en ont été victimes. Ailleurs, certains ont subi du doxxing – diffusion de leurs coordonnées personnelles – et des menaces. En 2023, des journalistes maliens enquêtant sur la milice Wagner ont été accusés de trahison. À cela s’ajoutent des lois sur la cybersécurité ou les fake news, utilisées pour intimider ou poursuivre les fact-checkers et ceux qui exposent la désinformation. Ainsi, les désinformateurs cherchent à délégitimer le fact-checking, présenté comme propagande occidentale. La sortie du patron de Meta Mark Zuckerberg en début d’année, évoquant les limites du fact-checking sur sa plateforme Facebook, a été largement instrumentalisée pour renforcer cette délégitimation.

Que peut faire le fact-checking face à la propagande ?

Il doit devenir une stratégie de résistance narrative, déconstruisant les récits structurés, décryptant les mécanismes de la désinformation et renforçant la confiance. Il ne peut plus se limiter au « vérifié/faux », mais proposer des contre-récits contextualisés, voire anticipés (pre-bunking). Les fact-checkers doivent investir TikTok, Telegram, WhatsApp, produire des contenus audio en langues locales, travailler avec des relais communautaires, et adopter une posture offensive : en identifiant les réseaux coordonnés, en cartographiant les narratifs, et en exposant les logiques économiques et géopolitiques.

A l’aune de ces défis quels sont vos grands chantiers en cours à l’échelle du Sahel ?

Concernant le Sahel, nous travaillons en étroite collaboration avec les fact-checkers de cette région par le biais de collaborations éditoriales, de partage de sources et de techniques. Il y a, à notre niveau, une réelle volonté de ne pas laisser seuls les collègues du Sahel en les aidant à amplifier la réponse éditoriale et journalistique à la désinformation. Nous sommes notamment dans une perspective analytique de ce qui se passe sur ce terrain, car c’est une situation qui nécessite – comme je l’ai dit – un travail qui va au-delà des fact-checks ponctuels ; et qui révèle, analyse, décrypte, sur la base des faits la désinformation observée spécifiquement dans cet espace. Ce qui se passe dans le Sahel a forcément des répercussions au-delà ; il faut donc coordonner les efforts et c’est ce que nous voulons faire malgré les difficultés qui se dressent face à nous.

Reporters sans frontières