Le mystère de l’Agriculture et de l’Elevage veut relancer les rizeries sur toute l’étendue du territoire national. Une manière, selon Félix Lamah, de booster la chaine de valeur riz, de la production à la commercialisation. Au regard de l’immensité des vastes domaines agricoles, le ministre compte visiter tous les domaines rizicoles pour en comprendre les problèmes y apporter des solutions. L’objectif, encore et toujours, ce fameux slogan qui tympanise le Guinéen depuis son indépendance, que dis-je, depuis le début de sa dépendance l’autosuffisance alimentaire.

Son excellence nous avait promis par ailleurs des aérodromes opérationnels et des vols entre Conakry et l’intérieur du pays en 2024 quand il trônait à la tête du mystère des transports. Cette fois il promet que son département va mener des études de faisabilité et monter un business plan qui permet de discuter avec des acteurs privés, comme les opérateurs comiques intéressés par la relance de la riziculture. Amen

Dans le même registre, la Guinée et le Rwanda viennent de signer à Kigali un accord de coopération dans le domaine de l’agriculture. Le ministre guinéen et son homologue rwandais ont discuté des opportunités de développement agro-pastorale et les possibilités de collaboration dans les secteurs de la transformation agricole, la recherche et l’aménagement hydro-agricole pour l’atteinte de la fameuse autosuffisance alimentaire. Pour Félix Lamah, la Guinée veut concrétiser la relation déjà établie par les deux chefs « panafricanistes convaincus ».

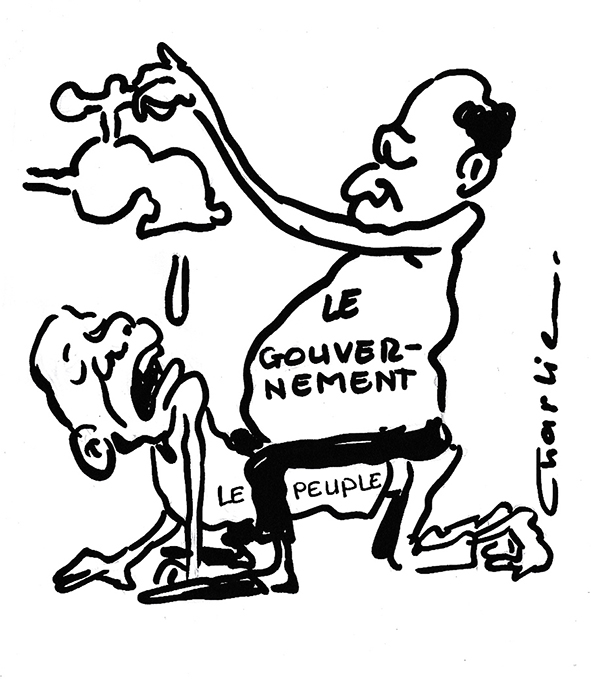

Tout cela, du déjà entendu. Depuis l’indépendance de la Guinée, les différents gouvernements chantent que l’agriculture est la priorité des priorités. A la fin des années 70, Sékou Tyran avait lancé les fermes agro-pastorales (FAPA). L’objectif était, à l’époque aussi, d’obtenir l’autosuffisance alimentaire. Le projet fit long feu. Les dépenses faramineuses engagées dans le projet furent de l’argent jeté par la fenêtre. La FAPA, des vrais faux pas.

Quand Sékou meurt en 1984, le nouveau pouvoir clame, lui aussi, sur tous les toits que cette fois l’agriculture est la priorité des priorités. Le contexte est plus que favorable. Les bailleurs de fonds, décidés à accompagner le nouveau régime libéral, mettent la main à la poche. Le ministère de l’agriculture est le mieux loti du gouvernement en termes de financement. L’argent coule à flot.

Il y aura entre autres le projet rizicole de N’Zérékoré, celui d’aménagement des bas-fonds à Kissidougou, Komodou, Linko, Tokounou et Sandénia. Ou encore l’appui à la fédération des paysans du Fouta-Djallon à Timbi Madina. Experts et volontaires, notamment français, remplissent l’intérieur du pays, mais se heurtent à l’opacité des cadres locaux. A l’occasion du référendum pour le troisième mandat du général-président-paysan, un gouverneur de région est aux prises avec un jeune volontaire français. Parce qu’il lui demandait la mise à disposition du véhicule du projet pour la campagne en faveur du Oui. Le volontaire, en concertation avec ses patrons à Cona-cris, oppose une fin de non-recevoir. C’est l’affront d’un étranger et de surcroît Français à l’autorité. L’ONG française n’a pas le choix que de mettre son volontaire à l’abri dans la capitale en attendant que l’orage passe.

Plus tard, les bailleurs de fonds comprendront peu à peu qu’il y a un décalage entre le discours officiel et les actes. Après le troisième mandat et ses corolaires de répression et arrestations, les bailleurs de fonds plient bagage. La Guinée renoue avec son passé. C’est dans ce contexte que le général passe l’arme à gauche. Pendant un an, le nouveau capitaine du navire Guinée offre le pays en spectacle. De fil en aiguille, le pro-fossoyeur, censé apporter au pays son expérience et son expertise, accède au pouvoir. De nouveau bailleurs de fonds et investisseurs se bousculent au palais.

Dans la foulée, le fameux projet agricole et son slogan ‘’produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons’’, refait surface. L’homme qui avait promis de reprendre la Guinée là où le premier président l’avait laissée, relance l’agriculture. Engins et engrais se bousculent au Port. Mais le résultat n’a pas été différent avec celui de FAPA. Désormais les cadres en carton n’hésitent devant rien pour confondre la caisse commune et leurs poches.

Ainsi, si la parole suffisait pour atteindre la fameuse autosuffisance alimentaire, la Guinée serait un papy exportateur de céréales. Même si, l’année dernière, un document pour le moins curieux, a circulé sur la toile selon lequel la Guinée est classée 2ème productrice de riz dans la région. Pendant ce temps, l’importation de cette denrée, devenue le principal, pour ne pas dire l’unique- aliment du guinéen, continue.

Le riz est très prisé dans le pays mais avec la nouvelle génération, la situation est pour le moins atypique. Le seul aliment qu’on appelle « nourriture » est le riz. Les autres, maïs, fonio, mil, sorgho et autres tubercules ne sont pas considérés comme un aliment. Dans de nombreuses familles, l’unique aliment matin, midi, soir est le riz.

Dans la sous-région, le riz peut être le plat de midi. Mais le soir, c’est le couscous blé ou sorgho. La Guinée est devant deux choix : produire le riz pour ses citoyens ou sensibiliser ceux-ci afin qu’ils consomment d’autres céréales. Un peuple nourri par un autre compromet dangereusement son avenir et son devenir.

Habib Yembering Diallo