Le discours politique peut être compris comme une pratique langagière stratégique visant à influencer, mobiliser et légitimer des positions dans un contexte sociopolitique. Partant de ce point de vue, Paul Ghiglione a mis un accent particulier sur la dimension stratégique, rhétorique et symbolique du discours. Selon lui, le discours s’adresse à un public pour obtenir un soutien, légitimer ou délégitimer une action politique.

Ainsi, dans un contexte global caractérisé par le déséquilibre des rapports de force entre les autorités de la transition et une bonne partie des acteurs sociopolitiques, le discours, s’il est bien conçu, peut jouer un rôle déterminant dans la dynamique de construction de l’opinion publique. Pour les uns, il peut favoriser la mobilisation de l’opinion publique en vue de légitimer l’ordre institutionnel et politique établi à la suite du coup d’État du 5 septembre 2021. Pour les autres, il peut tenter non seulement de dénoncer le dysfonctionnement de l’appareil étatique, mais aussi de déconstruire les arguments des nouvelles autorités relatifs à l’organisation du référendum constitutionnel du 21 septembre 2025.

Rapports de force entre pouvoir et opposition

Le discours de M. Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), se présente comme un message pressant et stratégique combinant à la fois dénonciation de la gouvernance du pouvoir et appel à la mobilisation citoyenne. Prononcé à moins d’une semaine du référendum constitutionnel du 21 septembre, il constitue un objet d’étude privilégié pour l’analyse politique et rhétorique, en ce qu’il met en lumière les rapports de force entre la junte militaire et les acteurs de l’opposition, ainsi que les mécanismes discursifs par lesquels un leader politique cherche à légitimer sa position, mobiliser le peuple et influencer l’opinion nationale et internationale quant à l’issue du référendum, perçu par l’opposition comme un moyen de légitimer un pouvoir illégal et illégitime.

Pour analyser le discours politique de M. Cellou Dalein Diallo, il est pertinent de combiner l’approche lexicométrique et l’analyse critique du discours. La lexicométrie, telle que développée par Jean-Claude Roubaud (1990), permet d’étudier de manière quantitative la fréquence et les cooccurrences des mots dans le texte, offrant ainsi une vision objective des champs lexicaux dominants et des thèmes récurrents. Elle aide également à identifier les embrayeurs subjectifs et la portée de leur choix dans le discours.

Parallèlement, l’analyse critique du discours, telle que conceptualisée par Norman Fairclough (1995), fournit les outils pour examiner les rapports de pouvoir, les mécanismes de légitimation et les pratiques idéologiques inscrits dans le langage. Cette approche met non seulement en lumière la manière dont le discours politique influence, mobilise et façonne la perception sociale en interaction avec le contexte politique et les rapports de force, mais permet aussi de relever les zones d’ombre enfouies dans chaque champ sémantique.

Dernière carte

Contre toute attente, le président de l’UFDG est apparu dans une vidéo de 8 minutes et 50 secondes, vêtu d’un costume bleu, avec un air plein de fermeté et d’amertume, exprimant ainsi son ras-le-bol et son désarroi face à ce qu’il qualifie « d’arbitraire et de violation de ses droits fondamentaux ». Dans son adresse à la Nation, le locuteur a fait le choix d’un registre langagier engagé et déterminant, tel un leader qui joue sa dernière carte de survie politique.

Sur la forme, la vidéo de M. Cellou Dalein, diffusée sur sa page Facebook, révèle une mise en scène soigneusement construite où chaque signe visuel contribue à renforcer la crédibilité et l’autorité de l’orateur. Le costume bleu, la chemise blanche et la cravate assortie traduisent une volonté de projeter les codes de la respectabilité politique.

L’arrière-plan aux formes géométriques et aux couleurs sobres adoucit la solennité de l’image en évoquant l’engagement et la détermination; tandis que les micros visibles rappellent le caractère institutionnel et médiatisé de l’allocution.

À la lumière de notre lecture dudit discours, nous avons dénombré 65 pronoms personnels et dérivés, dont la première personne du singulier « je » et ses dérivés employés 24 fois, et la première personne du pluriel « nous » et ses dérivés employés 41 fois. Avec la première personne du singulier « je » et ses dérivés, M. Cellou Dalein Diallo s’affirme comme un acteur engagé et responsable, prêt à assumer son rôle de leader et sa position morale face à la junte.

Dernier rempart de la démocratie

Il cherche à renforcer son ethos en montrant qu’il n’est pas seulement un politicien distant, mais un citoyen concerné et investi du capital de confiance du peuple, au regard de sa constance dans la défense des valeurs d’une société éprise de paix et de justice : c’est-à-dire l’un des derniers remparts de la démocratie en Guinée, comme l’illustre ce passage: «Un homme inquiet pour le sort de notre pays […] Mais c’est aussi un homme déterminé et confiant, porté par la certitude que la vérité finira par l’emporter sur le mensonge, le droit sur l’arbitraire, la démocratie sur la dictature, etc.»

Par l’usage de la première personne du pluriel « nous » et de ses dérivés, il cherche à créer un sentiment d’unité nationale et de solidarité face à l’unilatéralisme de la conduite de la transition et à la politique d’exclusion des acteurs politiques majeurs de la vie guinéenne (RPG Arc-en-ciel, UFDG et UFR). Ce choix discursif renforce son appel à la mobilisation collective.

Pour lui, il ne s’agit pas seulement de sa lutte personnelle, mais d’un combat partagé. Ainsi, le « nous » traduit une construction rhétorique d’un front commun, englobant militants, citoyens et, symboliquement, toute la nation: «Il nous faut défendre nos droits et reconquérir nos libertés. L’heure est au sursaut national. Aucune appartenance à un groupe particulier, politique, régional ou ethnique ne doit nous diviser. La Guinée est notre maison commune, notre bien commun.» Plus loin, il ajoute: «Je tends la main à chacun de vous. Je crois en notre avenir commun. Je crois en la Guinée. Ensemble, nous bâtirons un pays où la liberté, la justice et la dignité ne sont pas des promesses mais des réalités.»

Tableau sombre

Le locuteur, éminemment stratège, dresse un tableau sombre de la gestion de la transition estimant que « le 5 septembre aurait dû être une date fondatrice mais qui, à mesure que le temps passe, la promesse du renouveau s’est muée en trahison.»

Jouant sur l’émotion (pathos) de son auditoire à travers l’usage des modalisateurs d’appel à l’unité nationale: « Debout pour la dignité… Debout pour l’avenir… Debout pour une Guinée libre et démocratique»; «Je crois en la Guinée»; «Ensemble nous vaincrons», il lance un appel à la résistance et à la mobilisation citoyenne – «…désormais, il n’y a plus de place pour l’hésitation. Il nous faut défendre nos droits et libertés. L’heure est au sursaut national…», avant de déclarer que son parti ne participera pas au processus référendaire du 21 septembre 2025 estimant, soit dit en passant, que le processus est d’ores et déjà biaisé.

Cependant, en dépit du fait que son discours construit l’image déterminée et légitime d’un homme « endurci par les épreuves et les injustices », il est confronté à un double obstacle : d’abord un contexte où le CNRD détient le contrôle de l’échiquier politique national et exerce une influence considérable sur les organes de contre-pouvoir, tels que la société civile et la presse. De ce point de vue, le message de dénonciation, s’il est juste en termes de rapport de force, a une portée politique très limitée sur le terrain, car le contrôle effectif de l’État et la répression de toutes les voix dissidentes empêchent souvent toute mobilisation massive.

Ensuite, la réalité interne de son parti montre, à bien des égards, qu’en dehors de la lassitude de ses militants après plusieurs années de lutte politique sans résultats tangibles, il existe également une volonté de démolition progressive de sa structure politique : débauchage des cadres et recrutement de certains militants. C’est le cas récent du ministre de la Jeunesse, M. Cellou Baldé, symbole de désunion ou de fragilisation interne ?

Quel impact ?

Nous ne saurions clore cette analyse sans questionner l’impact de l’appel à l’abstention de M. Cellou Dalein à l’occasion du scrutin référendaire du 21 septembre 2025: «Mes chers compatriotes, résister ce n’est pas seulement s’abstenir de participer à la mascarade électorale du 21 septembre 2025.» Certes, nous estimons que cet appel pourrait influencer l’issue symbolique et politique du référendum en termes de taux élevé d’abstention dans les régions ou bastions favorables à l’UFDG, mais son impact sur le résultat officiel restera limité en raison de la domination du pouvoir, des contraintes internes à l’opposition et de l’éloignement géographique du locuteur. Dès lors, la réussite de cette stratégie dépendra de la discipline des électeurs, de la couverture médiatique et de la pression internationale.

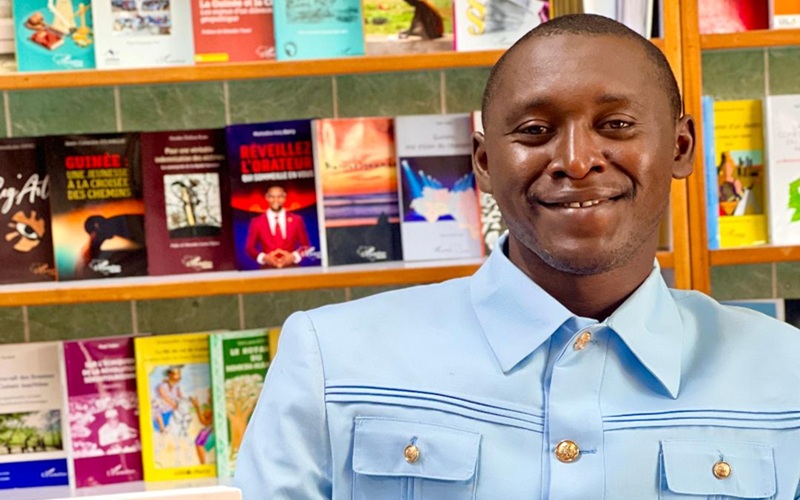

Aly Souleymane Camara

Enseignant-chercheur spécialisé dans l’analyse des discours publics et politiques, avec un intérêt pour la rhétorique, la communication de crise et les stratégies discursives dans l’espace médiatique et institutionnel. Chargé du cours d’analyse du discours politique à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC). Consultant en communication et management des établissements scolaires.